J'habite le 15 ème arrondissement depuis 37 ans. Cette église se trouve rue de la Convention au n°28, et je n'y suis jamais entrée. Et pour cause je n'ai jamais vu l'entrée...

|

|

Le clocher de l'église domine le carrefour au coin de la rue de la Convention.

L'entrée, elle ne se trouve pas rue de la Convention, mais dans une petite rue perpendiculaire, la rue Saint Christophe et ça, il a fallu une journée du Patrimoine pour que je le découvre.

C'est une église moderne, et c'est vrai que je n'étais pas tellement tentée d'y entrer.

Et qu'elle fut ma surprise quand je suis rentrée ! C'est beau !!!!

Je suis surtout époustouflée par les vitraux !

Elle a été construite entre 1926 et 1930 sur le site de l'ancienne plaine de Javel. Son histoire est liée à celle des usines qui bordaient la Seine et le port de Grenelle, des fabriques d'eau de javel, de produits chimiques, puis au 20ème siècle les usines d'automobiles et d'aéronautique.

La façade

C'est une façade de briques. La brique a été énormément utilisée dans le quartier. Son apparition est caractéristique de l’habitat à loyer réduit de la révolution industrielle et souvent de l’habitat social du début du XXe siècle, particulièrement visible dans les quartiers annexés après 1860, où se trouvait une forte population ouvrière. C'est de la pierre bon marché qui réduit le coût d'un ensemble

A mi-hauteur du porche d’entrée, court une frise de fresques peintes par Henri-Marcel Magne (1877-1944) sur les plaques en ciment. Elles évoquent Saint Christophe secourant des navigateurs, des aviateurs, des conducteurs de locomotive etc.

|

La marque de la hauteur de l'eau lors de la crue de la Seine en 1910

|

Le fenestrage en ciment moulé de la façade dessine

des croix, des fleurs de lys et des couronnes d'épines.

Au-dessous de l'aigle et du taureau, on lit, gravé en ciment moulé : "Ô Dieu, accordez à tous ceux qui viendront dans ce temple

implorer vos grâces la joie de les avoir obtenues". L’iconographie de la façade souligne le lien très fort du Christ et de Saint Christophe. C’est la raison pour laquelle on trouve en abondance des croix associées au chiffre de Saint Christophe.

|

Saint Christophe portant le Christ enfant

Haut-relief en ciment moulé de Pierre Vigoureux (1884-1965)

|

Pourquoi se nomme-t-elle église Saint Christophe de Javel ?

Saint Christophe est le Saint patron des voyageurs, il protège les voyageurs mais aussi les ouvriers des entreprises de transport.

Le quartier de Javel est essentiellement marqué par l’industrie des transports : locomotives, wagons, aérostats, et surtout l’activité automobile à partir de 1919. C’est pourquoi l’église est dédiée à Saint Christophe, le patron des voyageurs.

Le quartier de Javel

Au 15 ème siècle c'était un lieu-dit baptisé "Javetz", en dehors de Paris, au sud de la plaine de Grenelle en bordure de la Seine à l'ouest, qui avait pris naissance avec un petit port et un garage à bateaux.

Il doit son nom à un moulin à vent, le moulin de "Javelle". Il se trouvait au débouché de l'actuelle rue Leblanc. Le moulin est mentionné en 1658, mais il existait depuis bien plus longtemps. Situé sur une île, il n'a été rattaché à la terre ferme qu'au XVIIIe siècle.

C'est alors une zone très pauvre de sablières, de marécages, une zone inondable qui doit son nom aux javeaux, ces petites îles laissées par le fleuve après les crues.

Au XVIIIe siècle le quartier du moulin de Javel jouit d'une tradition galante, pour ne pas dire libertine. Les rencontres nocturnes, discrètes, souvent extra-conjugales, des hommes et femmes du monde se font à Javel.

Au XIXe siècle, le lieu est fréquenté par les baigneurs, les pêcheurs et les canotiers. Une guinguette s'installe, devient rapidement célèbre et fréquentée. On s'y encanaille, on y boit du vin de Suresnes. La guinguette disparaît peu à peu et a cessé d'exister peu avant l'implantation de la manufacture fondée par le Duc d'Artois.

L’industrie chimique avec la récente découverte du chimiste français Claude Louis Berthollet (1748-1822), une eau obtenue à partir de chlore et de soude employée à l’origine pour blanchir le linge, y était présente dès 1784.

En 1860 Paris s’agrandit pour atteindre ses limites actuelles. Le village de Javel est rattaché à la capitale et fait alors partie de la commune d'Issy.

Il devint nécessaire d'offrir à cette énorme population ouvrière... une église.

Il doit son nom à un moulin à vent, le moulin de "Javelle". Il se trouvait au débouché de l'actuelle rue Leblanc. Le moulin est mentionné en 1658, mais il existait depuis bien plus longtemps. Situé sur une île, il n'a été rattaché à la terre ferme qu'au XVIIIe siècle.

Au XVIIIe siècle le quartier du moulin de Javel jouit d'une tradition galante, pour ne pas dire libertine. Les rencontres nocturnes, discrètes, souvent extra-conjugales, des hommes et femmes du monde se font à Javel.

|

| Source : anonyme |

Au XIXe siècle, le lieu est fréquenté par les baigneurs, les pêcheurs et les canotiers. Une guinguette s'installe, devient rapidement célèbre et fréquentée. On s'y encanaille, on y boit du vin de Suresnes. La guinguette disparaît peu à peu et a cessé d'exister peu avant l'implantation de la manufacture fondée par le Duc d'Artois.

|

| Le port de Javel au milieu du 19 ème siècle |

L’industrie chimique avec la récente découverte du chimiste français Claude Louis Berthollet (1748-1822), une eau obtenue à partir de chlore et de soude employée à l’origine pour blanchir le linge, y était présente dès 1784.

En 1860 Paris s’agrandit pour atteindre ses limites actuelles. Le village de Javel est rattaché à la capitale et fait alors partie de la commune d'Issy.

En 1877 le moulin ayant fermé, des industriels reprenant la récente découverte de Berthollet, obtiennent, sous la protection du Duc d'Artois (frère de Louis XVI, et qui devint Charles X en 1825), de créer une usine de produits chimiques : la manufacture "pour les Acides & Sels Minéraux". Alban et son associé Vallet mettent au point une solution d'hypochlorite de potassium appelée "eau de Javel". En 1886 débute sa fabrication industrielle, on lui apporte des modifications, l'hypochlorite de sodium remplace celui de potassium.

Cette manufacture se trouvait rue Cauchy, parait-il à l'emplacement de l'immeuble où habite Mme Trierweiler, et où habitait notre président de la république. En tout cas c'est ce que nous a dit la guide.

Dans le quartier vit une population de chiffonniers qui se logent dans des huttes, tandis qu’en bordure de Seine s’installent progressivement des industries mécaniques.

Histoire des chapelles

Après la guerre de 1914-1918 la révolution des transports marque de plus en plus la vie de Javel : des entreprises de transport s'installent, construisant locomotives, wagons, aérostats et surtout des automobiles. Des activités nouvelles s’implantent : l’Imprimerie Nationale, les usines Citroën. La croissance économique et démographique suit, l'église en bois, vétuste, ne suffit plus.

Le Clergé commande alors un nouvel édifice situé près des usines Citroën et du terrain d'aviation d'Issy-les-Moulineaux. Il est naturellement dédié à Saint Christophe, le patron des voyageurs et des automobilistes.

1921-1923 : construction du presbytère, de la chapelle de la Vierge et du clocher.

1926-1930 : La nouvelle église dédiée à Saint Christophe est érigée sur les plans de Charles-Henri Besnard.

26 octobre 1930 : Bénédiction de la nouvelle église.

|

Le 27 décembre 1933 l'inauguration des peintures sur toile de Jacques Martin-Ferrières marque la fin de la réalisation de Saint-Christophe de Javel.

Extrait de la publication Art Culture et Foi de Saint Christophe de Javel

Une église en béton armé inspirée du Moyen-Âge

La technique utilisée est innovante : du ciment armé préalablement moulé en série. L'ambition de l'architecte Charles-Henri Besnard (1881-1946), comme il l'a déclaré lui-même, est de réaliser ce que les maîtres du Moyen Âge auraient fait s'ils avaient disposé de ciment armé. Avec sa nef scandée de piliers cruciformes et les panneaux en staff de la voûte, l'édifice ressemble à un mélange des églises Saint-Eugène et Notre-Dame-du-Travail, bien que le ciment moulé y remplace le fer.

Saint-Christophe-de-Javel est une église assez déroutante. Son style se veut inspiré par l'art gothique du XIIIe siècle, idéal architectural de l'architecte Charles-Henri Besnard en charge de sa construction de 1926 à 1930, disciple d’Anatole de Baudot et d’Eugène Viollet-le-Duc. Pour lui, l’art gothique français du XIIIe siècle représentait l’idéal vers lequel devait tendre un architecte.

Charles-Henri Besnard explique :

"Cette église doit apparaître comme une création originale par un constructeur profondément pénétré de l’esprit de l’art français du Moyen Age " "Bien pénétrés des idées des architectes des cathédrales, nous avons tenté de réaliser ce qu’eussent fait ces admirables artistes s’ils avaient eu la possibilité d’employer le ciment armé" "Nous nous sommes efforcés de nous rattacher, dans la mesure de nos moyens, aux grandes traditions de l’art médiéval". |

|

Charles-Henri Besnard a utilisé un procédé de construction rapide semblable à celui qui avait été utilisé pour construire les habitations du quartier : un procédé permettant de construire, en un laps de temps très court et avec le minimum de main d’œuvre des habitations très rapidement sèches, par l’emploi de matériaux en ciment armé interchangeables, préalablement préparés en série de sorte que les habitations ainsi établies pouvaient être occupées aussitôt leur construction terminée.

Avec l'église Saint-Christophe-de-Javel, l'architecte Charles-Henri Besnard occupe une place particulière dans l'histoire de la construction.

Le ciment avait déjà acquis ses lettres de noblesse, notamment le ciment armé avec lequel fut bâtie la controversée église Saint-Jean-de-Montmartre. D'ordinaire, le ciment, comme le béton, était coffré. Pour Saint-Christophe, Charles-Henri Besnard choisit de le mouler. Les moules ne seraient pas utilisés sur place, mais tout bonnement en usine. C'est en fait dans des hangars adaptés qu'on bâtirait tous les éléments structurels de l'église, avec la conviction de réduire ainsi le coût de la construction (surtout si l'on parvenait à réutiliser les moules pour un autre bâtiment)." On pouvait en plus y inclure sans peine le décor sculptural : il suffisait de façonner les moules avec les motifs appropriés.

Le point-clé était que ces éléments étaient préfabriqués en série et à l'abri des intempéries. Adaptés à une église, ce mode de construction supprimait le chômage hivernal, comme le rappelle la plaque commémorative à la mémoire de l'architecte qui trône dans l'avant-nef.

Un panneau dans l'église informe le visiteur curieux que, pour la diminution du coût de la construction, l'essai fut raté puisque les moules ne furent jamais réutilisés. Les sommes qu'on aurait pu collecter (sans doute en les louant pour bâtir une autre église conçue selon le même procédé) manquèrent douloureusement. D'où l'absence de finitions dans les chapelles et des difficultés de paiement.

La nef

Malgré les apparences, les piliers ne sont pas en métal, mais en ciment armé moulé. Les ars-doubleaux en treillis de la voûte, sont eux aussi façonnés en ciment moulé. La ressemblance avec les voûtes en métal a été, à l'époque de la construction, reprochée à l'architecte de l'église.

La voûte est constituée de panneaux en staff où Henri-Marcel Magne a peint des anges musiciens. Le staff est un plâtre à modeler armé d'un tissu (jute, sisal, chanvre, etc.). Cette technique, inventée sous le Second Empire, coûtait moins cher que le stuc.

La voûte des bas-côtés est percée de vitraux horizontaux d'Henri-Marcel Magne.

Le choeur

Le chœur de Saint-Christophe-de-Javel est orné d'un vaste fenestrage en ciment moulé.

La voûte du chœur, de style Art Déco, est l'œuvre d'Henri-Marcel Magne (1877-1944). Au centre, saint Christophe porte le Christ sur ses épaules. À droite et à gauche, des hommes et des femmes agenouillés lui présentent des moyens de locomotion (vélo, locomotive, etc.) et implorent sa protection.

Les vitraux

Les vitraux de la nef, réalisés sur les cartons de Henri-Marcel Magne (1877-1944), sont des rosaces qui symbolisent la Résurrection. Jouant sur l’utilisation de deux couleurs complémentaires, jaune orangé et bleu, ces vitraux adoucissent, illuminent le matériau terne du ciment.

Le centre est rempli d'un signe religieux dans une croix bleue. Des rayons jaunes en jaillissent comme la lumière divine, signes de le Résurrection. Ici, le signe religieux prend la forme d'épis de blé (l'Eucharistie). Le claustra, de forme octogonale, est en ciment moulé.

D’autres séries de vitraux dans les chapelles du chœur présentent, sous forme de médaillons, le thème du Sacré Cœur de Jésus, d’une part, et d’autre part la vie de saint Joseph.

Chapelle absidiale

Chapelle de la Vierge et du Saint-Sacrement

Dans la chapelle du Saint-Sacrement, un vitrail en gemmail, panneaux de verres colorés juxtaposés avec un liant, réalisé par Rousselet a remplacé le vitrail original de Jacques Gruber qui représentait l’Assomption de la Vierge Marie.

D’autre part la chapelle comprend maintenant trois sculptures de Dominique Kaeppelin, un autel dont la partie centrale représente l’institution de l’Eucharistie, un Christ en croix et un ambon de lecture avec les symboles des quatre évangélistes.

|

| L'autel a été réalisé par Dominique Kaeppelin |

Les peintures

De grandes toiles marouflées illustrant la vie de Saint Christophe, œuvres de Jacques Martin-Ferrières (1893-1974), décorent les deux côtés de la nef et proposent une lecture narrative de la légende de Saint Christophe en 12 panneaux.

Ce sont des peintures à la cire chaude. L'artiste a utilisé ici la technique de l'encaustique, c'est-à-dire une peinture à la cire sur toile marouflée qui garantit une bonne conservation de l'œuvre.

La légende de Saint Christophe a été racontée par Jacques de Voragine, un dominicain génois du XIIIe siècle. Ses récits, rassemblés au XIVe siècle dans "La Légende Dorée", sont interprétés librement par les artistes de Saint Christophe de Javel.

Christophe est un Cananéen taillé en Hercule et de très haute stature, au visage effrayant. Au début de l'histoire, il se nomme Reprobus, c'est-à-dire le rejeté. Reprobus s'était mis en tête de servir le prince le plus puissant du monde. Quittant son roi, il partit à la cour d'un autre monarque dont on disait que sa puissance surpassait celle des autres. Un jour, un jongleur chantait devant le roi une chanson où le mot diable revenait souvent. À chaque fois, le roi, qui était un prince chrétien, faisait le signe de la croix. Intrigué, Reprobus lui demanda ce que signifiait ce geste. Le roi confessa qu'il avait peur du diable et qu'il agissait ainsi pour se protéger. "Le diable est donc plus puissant que toi !", répondit Reprobus. Et il quitta son maître pour chercher le démon et se mettre à son service.

|

Sur le bas-côté droit elles illustrent la première partie de la vie de saint Christophe, quand il s'appelait encore Reprobus.

Dans le désert, il tomba sur une grande armée commandée par un homme au visage féroce. Apprenant qu'il était le diable, il fit route, tout heureux, à ses côtés. L'armée vint à passer devant une croix plantée au bord du chemin. Et aussitôt le diable s'enfuit à toutes jambes.

|

|

| Le diable ne peut supporter la vue de la croix. |

Interloqué, Reprobus lui en demanda la raison. Le diable lui raconta qu'un homme appelé "Christ" avait été attaché sur une croix et que depuis il s'enfuyait dès qu'il en voyait une parce qu'il avait peur. «C'est donc que le Christ est plus puissant que toi !» rétorqua le géant de Canaan.

Aussitôt il quitta le diable et se mit en quête du Christ. Après avoir erré longtemps, il rencontra un ermite qui lui dit que pour servir le maître qu'il cherchait, il devait jeûner souvent. Reprobus se récria, la chose était au-dessus de ses forces ! Alors, il fallait faire de nombreuses prières. Impossible : le géant ne savait pas ce qu'était prier ! Alors l'ermite lui conseilla, s'il voulait plaire au Christ, de s'établir près d'un fleuve dangereux et d'aider les gens à le traverser. À cette condition, le Christ se montrerait peut-être à lui. Sur la rive, prit un tronc d'arbre en guise de bâton et vécut là en aidant les gens. |

Longtemps après, il entendit pendant la nuit une voix d'enfant qui lui demandait de l'aide pour passer le fleuve. Il sortit aussitôt, mais ne vit personne. Il rentra et la voix se fit encore entendre. Personne non plus. La troisième fois, il trouva enfin un petit garçon qui le pria de lui faire traverser le fleuve. Le prenant sur son épaule et armé de son bâton, le colosse entra dans l'eau. Mais la charge s'alourdissait à mesure qu'il avançait, pour devenir aussi pesante que le plomb. Et, en plus, le niveau de l'eau montait. Le géant crut qu'il allait périr.

|

|

Saint Christophe fait traverser le fleuve au Christ et ploie sous le poids du monde

|

Arrivé malgré tout sur l'autre rive, il se plaignit au jeune garçon : «Tu m'as mis en danger. Tu étais si lourd que le poids du monde entier n'aurait pas été une charge plus difficile à porter.»

Alors, l'Enfant lui dit qu'il avait bel et bien porté le monde entier et qu'il était le Christ que lui-même servait par l'aide qu'il apportait aux autres. Désormais il ne s'appellerait plus Reprobus, mais Christophorus, le Porte-Christ. Pour prouver ses dires, l'enfant lui demanda, une fois qu'il serait revenu sur l'autre rive, de planter son bâton dans la terre et, le lendemain, celui-ci serait chargé de fleurs et de fruits. L'enfant disparut et Christophorus s'exécuta. Le matin suivant, il trouva un palmier couvert de feuilles et de dattes. |

Sur le bas-côté gauche est évoqué le supplice de Saint Christophe

Un jour, le saint se rendit à Samos, une ville de Lycie, et y réconforta les chrétiens que l'on torturait dans l'arène du cirque. Un des juges le frappa. Christophe déclara que, s'il n'avait pas été chrétien, il aurait vengé l'injure. Il planta son bâton en terre et pria Dieu d'y faire pousser des feuilles. Ce qui se produisit. À la vue du miracle, huit mille hommes se convertirent. Le roi envoya alors deux cents soldats pour s'emparer du géant. Le trouvant en prière, ils n'osèrent le toucher. Deux cents autres soldats arrivèrent, qui se mirent à genoux et prièrent avec lui. Les soldats lui proposèrent de partir libre, mais Christophe refusa. Il les convertit tous et se fit ensuite lier les mains derrière le dos. Arrivé devant le roi, il refusa de sacrifier aux dieux et fut jeté en prison. Les quatre cents soldats convertis furent décapités. Le roi envoya ensuite deux courtisanes qui étaient sœurs, Nicée et Aquiline, pour séduire le prisonnier et essayer de le faire pécher. Mais celui-ci les convertit. Revenues devant le roi, elles acceptèrent de sacrifier aux dieux à condition que tout le peuple se réunît dans le temple. Là, avec leurs ceintures, elles détruisirent les statues des idoles et défièrent les médecins de les guérir. Par ordre du roi, Aquiline fut pendue à un arbre ; on lui attacha une grosse pierre aux pieds et on lui rompit tous les membres. Quand elle fut morte, on jeta sa sœur Nicée dans un brasier, mais elle en sortit indemne. Alors le roi la fit décapiter. Vint le tour de saint Christophe. Il fut frappé avec des verges de fer (peinture ci-contre) ; on plaça un casque de fer chauffé au rouge sur sa tête et on l'attacha sur un siège de fer, lui aussi chauffé au rouge. Le siège se brisa et Christophe se releva sans avoir rien souffert. Alors on attacha le supplicié à un arbre et quatre mille archers tirèrent sur lui. Mais les flèches restèrent suspendues en l'air et aucune ne l'atteignit. |

|

| Quatre mille archers tirent sur le supplicié, mais les flèches restent suspendues en l'air |

Le roi, revenant sur le lieu du supplice, fut furieux de voir le saint indemne au lieu d'être criblé de flèches. Il se mit à l'insulter. Aussitôt, une flèche se tourna dans sa direction, le frappa à l'œil et le rendit aveugle. Christophe eut pitié de lui et lui conseilla, juste après sa mort qu'il savait toute proche, d'appliquer un peu de son sang sur ses yeux pour recouvrer la vue. Le roi lui fit trancher la tête, prit de son sang et s'en frotta les yeux. Aussitôt il recouvra la vue. "Alors, le roi se convertit, reçut le baptême, et décréta que toute personne qui blasphémerait contre Dieu ou contre saint Christophe aurait aussitôt le tête tranchée", lit-on à la fin du texte. |

La décapitation de Saint Christophe

|

Source : «La Légende dorée» de Jacques de Voragine, éditions Diane de Selliers.

Traduction de Teodor Wyzewa.

Les statues

On retrouve Ia figure de saint Christophe, dans l’axe de l’édifice, à la place centrale de l’abside ; cette figure fait écho à la représentation monumentale du saint figurant dons la partie haute de la façade.

|

Saint Christophe portant l'Enfant

Sculpture en ciment moulé de Pierre Vigoureux (1884-1965) |

Sur le bas-côté droit les statues de Pierre Vigoureux (1884-1965) en ciment moulé.

|

|

Dans l'iconographie des saints, Antoine de Padoue porte l'Enfant Jésus sur son bras, Sainte Françoise tient l'Enfant nourrisson dans ses mains, et le géant Christophe porte l'Enfant sur son épaule.

|

| Statue d'une sainte les mains sur la poitrine |

Les confessionnaux

Sur le bas-coté gauche, la série de confessionnaux

en porte à faux est intégrée à la structure.

Les tympans des confessionnaux sont en ciment moulé.

On y voit des scènes qui illustrent les vices et le vertus

(symbolisés par des personnages profanes).

Au dessus des confessionnaux, le ciment moulé a été utilisé pour représenter les vices et vertus en petites scènes proches de la vie quotidienne, sculptées par Max et Jean Broemer à partir des cartons de l’humoriste Roubille (1872-1955).

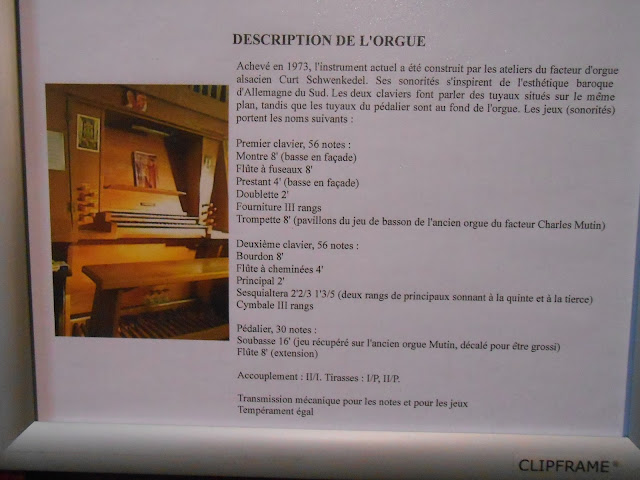

L'orgue

Derrière l'orgue, une peinture murale d'Henri-Marcel Magne : "Le chœur des anges musiciens"

Quand je suis sortie, il était 17H 15. La visite qui était guidée m'a permis de rester 1re et quart dans cette église, alors que si j'y étais restée seule, je n'aurais pas remarqué tous ces détails. J'ai été très surprise de voir le nombre de gens qui attendaient devant la porte, non pour visiter, mais pour assister à la messe.... que je croyais qui n'avait lieu qu'à 18 hres.

© Photos personnelles non libres de droits

Laissez-moi un commentaire ici - Post a comment

Enregistrer un commentaire